一月十八日,北京市朝阳区发现一名核酸检测阳性人员,经过进一步检查和专家会诊,确诊为新冠无症状感染者。

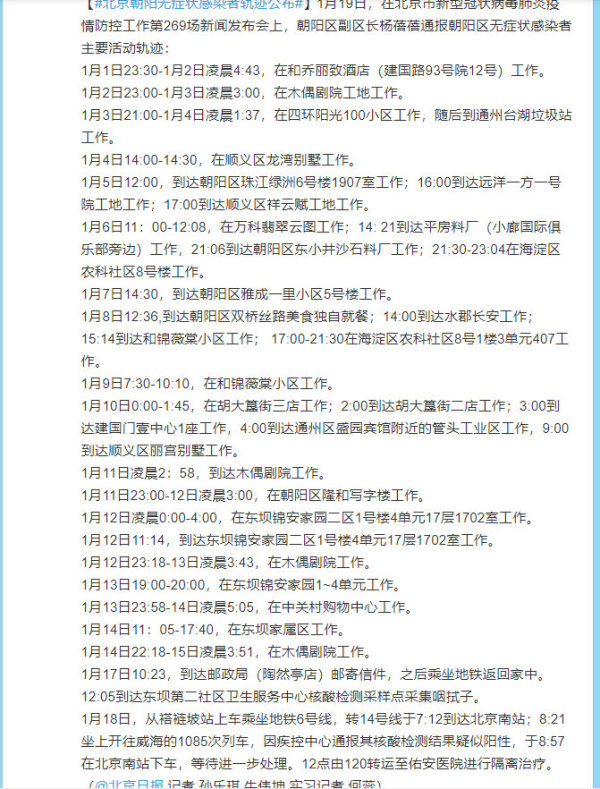

一月十九日,北京市第269次防控新冠肺炎新闻发布会上,北京市副市长杨蓓蓓介绍,该名无症状感染者居住在朝阳区平房镇,主要从事装修材料搬运工作。从1月1日到18日的18天内,这名无症状感染者的活动轨迹显示,他们的工作范围涵盖了东城、西城、朝阳、海淀、顺义等地区,在20多个地区辗转多个地区打零工。网民据此称他为“流调中最辛苦的中国人”。

岳,无症状感染者,1978年出生。他告诉《中国新闻周刊》,他原本是山东威海渔船的船员。2020年8月12日,他的大儿子迷路了。因为他的儿子曾经是北京的厨师,他来到北京寻找。在此之前,为了找到儿子,他去过山东、河南、河北、天津等地。无论走到哪里,在寻找儿子的同时,他都会打零工维持生活。

岳在河南家乡的村长告诉《中国新闻周刊》,岳的家庭条件相对普遍。在他的家乡,岳的父亲瘫痪在床,母亲最近摔断了胳膊;他的妻子和小儿子目前在山东威海,妻子收入微薄,小儿子还在上初中。因此,他的生活压力很大。

岳的妻子告诉《中国新闻周刊》,丈夫出去找孩子,她在威海照顾小儿子。她的主要工作是晒海带,一天能赚100元。

岳某表示,在北京的这些天,他主要是通过一些接零工的微信群联系装修包工老板,接到的工作都是扛沙袋、扛水泥或者是把建筑垃圾搬运到指定垃圾站。由于北京市区白天限制工程车辆通行,他就在凌晨出发,通常做完工天就亮了。为节省开支,他住在石各庄一个10平方米左右的房间里,每月租金700元。岳某的一名河南同乡告诉《中国新闻周刊》,石各庄住了不少他们的同乡,大都从事建筑垃圾搬运工作,“都是凌晨干活,很辛苦很累”。

以下是1月19日晚《中国新闻周刊》与岳某的对话。

《中国新闻周刊》:你现在在哪里?情况如何?

岳某:我在北京地坛医院接受治疗,昨天(1月18日)和今天(1月19日)上午都进行了血检、尿检、核酸,都是阳性,都没变化。

前几天我的体温是36.8℃,今天(1月19日)下午是37.8℃到38℃,高烧,头疼难受,晚上吃了点药,现在温度下来了,不这么高了,稍微有点头疼。

《中国新闻周刊》:你在北京平时住哪里?

岳某:石各庄南门,700块钱租的小房间,10平米左右。农村环境。只要不漏雨,能睡觉就行。

《中国新闻周刊》:你平时做什么工作?

岳某:我有个招工平台的微信群,里面有很多老板,他们会发需求,比如几百袋沙子、水泥需要扛,我就会问价格,如果合适就去干,他们就会来石各庄接我;或者我把电话号码发到群里边,他们有活会找我。

一般一袋水泥或者沙子,不上楼是1块,要是上楼就加钱,比如3楼,一袋就是3块,4楼,一袋4块。一袋沙子60斤,一袋水泥100斤。或者是那种建筑垃圾,我给搬车上,打扫干净,最后送到专收建筑垃圾的垃圾站。

有时候,要是干得好的话,我和老板加个微信,以后有活还找我;要不好的话,就是面对面付款,不再联系了。最近我给20多个老板干过活。

干这事没准头,有时候下雨不能干,上面来检查也不能干。

《中国新闻周刊》:为什么都是在晚上干活?

岳某:都是晚上下半夜去干这些零活。因为拉建筑材料、建筑垃圾要用大货车,白天大货车不让进城,如果进城要扣分、罚钱,只能晚上十一点后进城。

晚上十一点去,第二天早晨四点半回来,白天要有活也干点。

干的都是体力活,一次能赚200元到300元。白天上午睡觉,睡四五个小时,中午再出去找活,这样就能多挣点。

一般干完活老板就送我回石各庄,他管早饭,给我10块钱,我能买仨包子和一碗稀饭,中午我就在家下面条吃。

《中国新闻周刊》:过去你是做什么工作?

岳某:我是河南人,在威海生活十几年了,在船上当船员打鱼,一年能挣5万块钱。我来北京,是找儿子。

《中国新闻周刊》:你是什么时候来的北京?

岳某:2021年春天就在北京做零工,干到9月1号威海那边能出海,在威海干了两个月,休渔期休息,11月19日,我就回了北京继续打零工。那次来北京15天后,我妈胳膊摔断了,我爸瘫痪,他们俩没人照顾,我又回了老家,伺候他们半个月,又回北京了。

算下来,这次我在北京待了40多天,我跑遍了北京东五环、南五环,赚了一万多块钱。

《中国新闻周刊》:为什么要这么努力地干活?

岳某:我属马,1978年生。我要养我小儿子,他12岁,上六年级。我媳妇看孩子,给人家晒海带,一年赚1万块钱。我爹瘫了,我妈胳膊摔断了,给她治疗花了1万多,他们生活都不能自理。就只有我一个人可以出来打工。

我这家庭,一个月没有一万多块钱根本养不起。我一个人养六口人。每个月要给我爸妈2000块钱左右。我爸76岁,我妈66岁,他们也不是低保户,他们有心脏病、高血压、冠心病,吃药都花很多钱。

《中国新闻周刊》:看你的流调,1月17日你去邮局邮寄信件,是寄的什么信?

岳某:上访信。我家住山东威海荣成市成山镇,我大儿子在距离家50公里的一个食品厂工作。2020年8月12日,他说肚子不舒服,就要回家找他妈,食品厂主任把他送到汽车站,然后他走丢了,就突然不见了,也没上汽车。我本来还在出海打鱼,当月15号,就赶紧回到家找孩子。我在当地派出所报警,想让他们定位我儿子手机、调监控找人,他们说这是成年人,不给定位手机,两三天后,我儿子的手机就没电关机了;至于调监控,他们说只管车,不管人,也不给调。事情过了三个月才立案。

后来我到威海市公安局,威海市公安局把这个案子又推回荣成市公安局。我又到山东省公安厅,又到北京。我认为,在我儿子刚走丢的那几天里,要是给定位的话,就找到了。现在没任何希望了。当时,我老婆在派出所门口哭了两天,他们置之不理,所长说话还很难听。

《中国新闻周刊》:你都去过哪里找孩子?

岳某:天津,河南安阳,河北衡水,山东泰安、威海、济南、乳山,等等,去了十多个城市,没有任何信息。到了地方,我就在银行的ATM机睡,天气热,蚊子又多。没有钱,我就在当地打工,赚够钱了,就去其他城市。

各地的救助站我都去过。有个救助站站长看我可怜,给过我一箱方便面和矿泉水。

原先我儿子在北京东五环干活,做过帮厨,所以我才来北京。我在北京的饭店、小餐馆到处打听,问有没有这个人在做帮厨,到现在问了几十家了。

我怀疑他还没有走远,警察说他没坐火车也没坐汽车,估计还在荣成市。

我也去医院停尸房打听过。2021年10月12日,他们看我上访,说有个尸体是我儿子,让我去荣成市第二医院认尸。我看到那个人,脸看不清,很胖,圆脸。我儿子身高1米74,很瘦,长脸。我就觉得不是我儿子。我说要化验尸体的骨头,他们也不愿意。一开始说去威海市公安局做实验,得要几十天,后来又说法医出差了,又过半个月,给我打电话,说你别烦我了,别给我添加负担了。

俺媳妇一听俺儿死了,哭得拉不起来。我不相信那是我儿子。

这个死尸刚被发现的时候,我就问过派出所,他们说不是我的儿子。我一上访,他们为了结案,就说是我的儿子。

我儿子丢的时候19岁,今年21岁。他上到初二就不上学了,非常内向,不是很机灵的人,很忠诚很实在。我觉得他是被人骗走了。

《中国新闻周刊》:1月18日你从北京南站坐动车去威海,是要回家吗?

岳某:我干了一年活,儿子也找不到,疫情也紧张了,就想回去。1月17日,我寄了信,下午做了核酸,第二天早晨坐北京发往威海的1085次列车。车还没开动,就直接停下来了。疾控中心发现我核酸有异常,给我打电话,说我不能走,我就把行李拿下车,等着,后来转到地坛医院进行隔离治疗。

现在,我花414块钱买的车票还没有退。北京市朝阳区疾控中心的一个工作人员要给我钱,我说不能要你的钱。这两天,我的手机停机了,疾控中心还给我充了150块钱话费。他们都挺好。

我也不觉得自己可怜。我只是好好干活,我不偷不抢,靠自己的力气,靠自己的双手,挣点钱,挣了钱找孩子。就是为了生活,为了照顾这个家。

我找孩子,到现在花了好几万。打工都是打零工,赚了钱就找孩子,没钱了就打工。我努力,就是为了把孩子找回来。我辛苦一点,就算把命搭到里面,也要把孩子找回来。

胡锡进评北京病例辗转28地打工:

北京朝阳区那名无症状感染者的流调,星期三公布出来了,这恐怕是一份迄今记录了最艰辛生活、也最令人唏嘘的流调。那名感染者做装修材料搬运,大部分工作都是夜晚到凌晨之间进行的,一天要去好几个地方,很多是工地、料场、垃圾站,像是一名外地来京的务工人员,最后因核酸阳性在返乡的火车上被拦下。网上有说他是来北京边打零工边寻找失踪的孩子,但这是没有得到证实的传闻。

北京此轮第一位本土病例频繁出入高档商业场所的流调增加了反差的强烈印象。星期三北京又发现了5名阳性感染者,他们是冷库装卸工和他们的密接。总的来看,除了医护等特殊工作,在社会上,下层的劳动者、也就是那些长时间暴露在复杂环境的人被感染的概率显然更高一些。北京新发地那轮疫情中,一些卖菜的商贩中招。其实全世界的情况都是这样,体力劳动者、需要接触不洁环境的人、工作时间长的人更容易被感染。

可以相信的是,朝阳区的这名感染者接受治疗的过程与那名家境显然不错的此轮首位感染者的治疗过程将是完全一样的,这一公平或许可以带给人们一点安慰。

不过很多人担心,这名感染者转为阴性并且出院后,他是否会在就业市场上面临歧视,是否还能找到工作?他曾经染上新冠病毒能够作为隐私不被外泄吗?他的经济情况大概不允许他休整一段时间,他需要立即投入工作,养家糊口。

流动记录了每个感染者最真实的生活轨迹,让人们看到了世界上各种各样的生活,所以它总是能引起公众的极大兴趣。其中,同情弱者,叹息困难是公众舆论最突出的反应。我认为这种反应非常健康,反映了我们社会的集体善良,这是人道主义最基本的价值取向之一。

让我们的社会每次都在这样的同情和叹息中停留一段时间,想想我们应该如何帮助生活中的弱者,如何让他们不放弃艰苦的努力得到更多的回报,如何让我们的社会底部不断上升,让生活在底层的人过上更安全、更有尊严的生活。

我还想说,近年来,中国的总体方向是帮助弱者改善他们的生活,这在国家层面上是相当困难和有效的。事实上,在北京等大城市,体力劳动者的工资增长最快,就业分工的公平性增加,工作困难的人不断得到更多的尊重。但这是一项需要长期坚持不懈的任务。舆论领域不时暴露出人们眼泪的底层困境。他们提醒我们,扶贫和促进社会公平还有很长的路要走。